b リーグ 1 億達成の背景

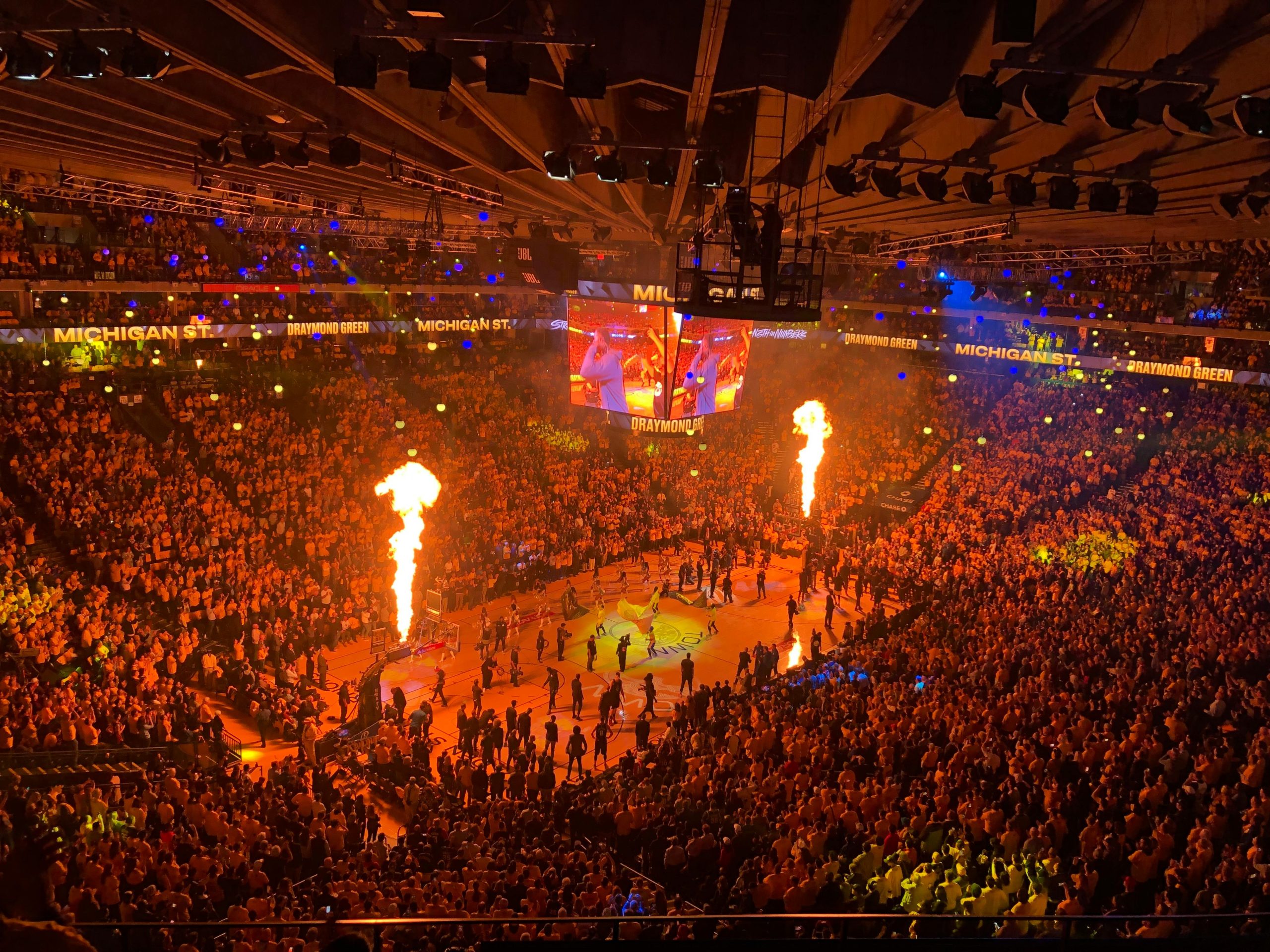

b リーグが1億円の収益を達成した背景には、いくつかの要因が複合的に絡んでいます。まず、リーグ自体の発足から現在までの努力が重要なポイントです。Bリーグは2016年に設立され、日本のバスケットボール界に新たな風を吹き込みました。リーグを運営するにあたり、スポンサーシップや放映権の獲得、入場者数の増加など、収益の多角化を図る施策が講じられてきました。また、人気選手の参入やチームの競技力向上も、観客動員数を増やし、収益向上に寄与しています。

収益モデルの進化

b リーグにおける収益モデルの進化は、近年特に顕著です。従来のプロスポーツでは、主に観客の入場料やスポンサーシップからの収益が中心でしたが、b リーグではデジタルコンテンツの販売やオンライン配信、商品の販売など、多様な収益源を確保しています。特に、Eスポーツやソーシャルメディアを活用したマーケティング戦略が功を奏し、若年層を中心にファンベースを拡大しています。これにより、1億円という大きな数字を達成することが可能になったのです。

地域社会への影響

b リーグが1億円の収益を達成することは、地域社会にも大きな影響を及ぼします。各チームが地域に根ざした活動を行うことで、地域経済の活性化が期待されています。試合開催時の観光客の増加や関連商品の購入、地域の飲食店や宿泊施設への波及効果は無視できません。特に地方都市では、b リーグが地方協力の一環として地域振興に貢献する姿勢が評価され、地域の人々にとっても身近な存在になっています。

選手の市場価値とキャリアの発展

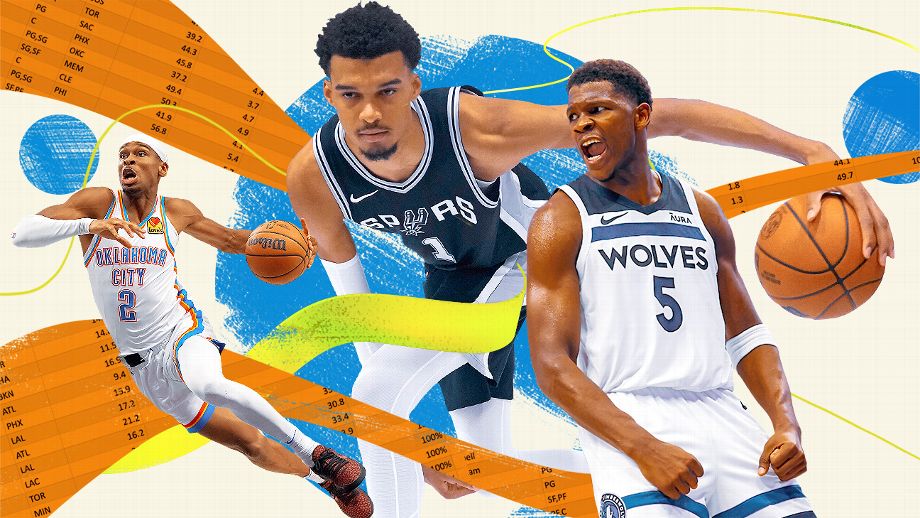

b リーグでの収益増加は、選手自身の市場価値にも直結します。1億円の達成は、リーグ全体の競技レベルを向上させることにもつながり、選手たちのキャリアアップや海外への挑戦の機会を増やす要因となります。また、ファンとの距離を縮めるためのイベントやトレーニングキャンプが増え、選手の育成環境も整っています。これにより、日本のバスケットボールが全体として活性化し、国際的な舞台でも通用する選手が増えていくことが期待されます。

今後の展望

b リーグが1億円を達成したことは、決してゴールではなく、さらなる成長へのスタートラインです。今後はどのようにしてこの収益を前提として構築していくのかが重要な課題となるでしょう。新たなスポンサーの獲得や国際交流、地域貢献など、リーグ運営の多角化が求められます。また、次世代のファンを引き込むために、SNS等を活用した積極的なプロモーションも不可欠です。b リーグの将来は、選手やファン、地域社会が手を携えて築いていくものと言えるでしょう。