NBAサラリーキャップ制度の基本理解

NBAのサラリーキャップ制度は、リーグの競争のバランスを保つために設けられた経済的な枠組みです。この制度では、各チームが選手に支払うことのできる総額が制限されており、これにより富裕チームと貧困チームの格差を縮めることが目的とされています。サラリーキャップは、毎年変動し、選手の契約状況やリーグの収入に基づいて調整されます。2023シーズンでは、特に大きな契約の見直しが求められており、今後のチーム戦略に多大な影響を与えることが予想されます。

新シーズンに向けたチーム戦略の変化

新シーズンが近づく中、NBA各チームはサラリーキャップの枠内での戦略を再構築せざるを得ません。特に、大物選手を獲得するためには、既存の選手との契約を見直したり、新たなトレードを行ったりする必要が生じます。このプロセスでは、選手のパフォーマンス、年齢、契約年数などを考慮する必要があります。また、チームによっては若手選手を重視し、将来の成長を重視した戦略を採ることで、サラリーキャップに柔軟に対応する方法を模索しています。

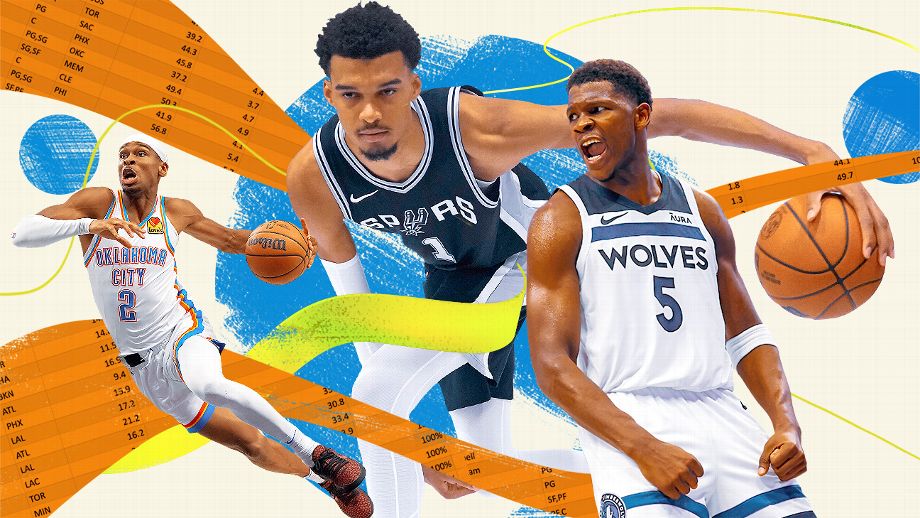

選手獲得の新たなアプローチ

選手獲得において、NBAのサラリーキャップ制度はチームに多くの制約を課しますが、その中でも革新的なアプローチが求められています。例えば、ドラフトでの若手選手の獲得はコスト効率が良い選択肢となります。さらに、海外リーグからの選手の獲得も視野に入れるチームが増えており、これにより戦力の拡充が図られています。また、選手同士のトレード市場も活性化しており、自由契約選手を狙う動きが見られます。

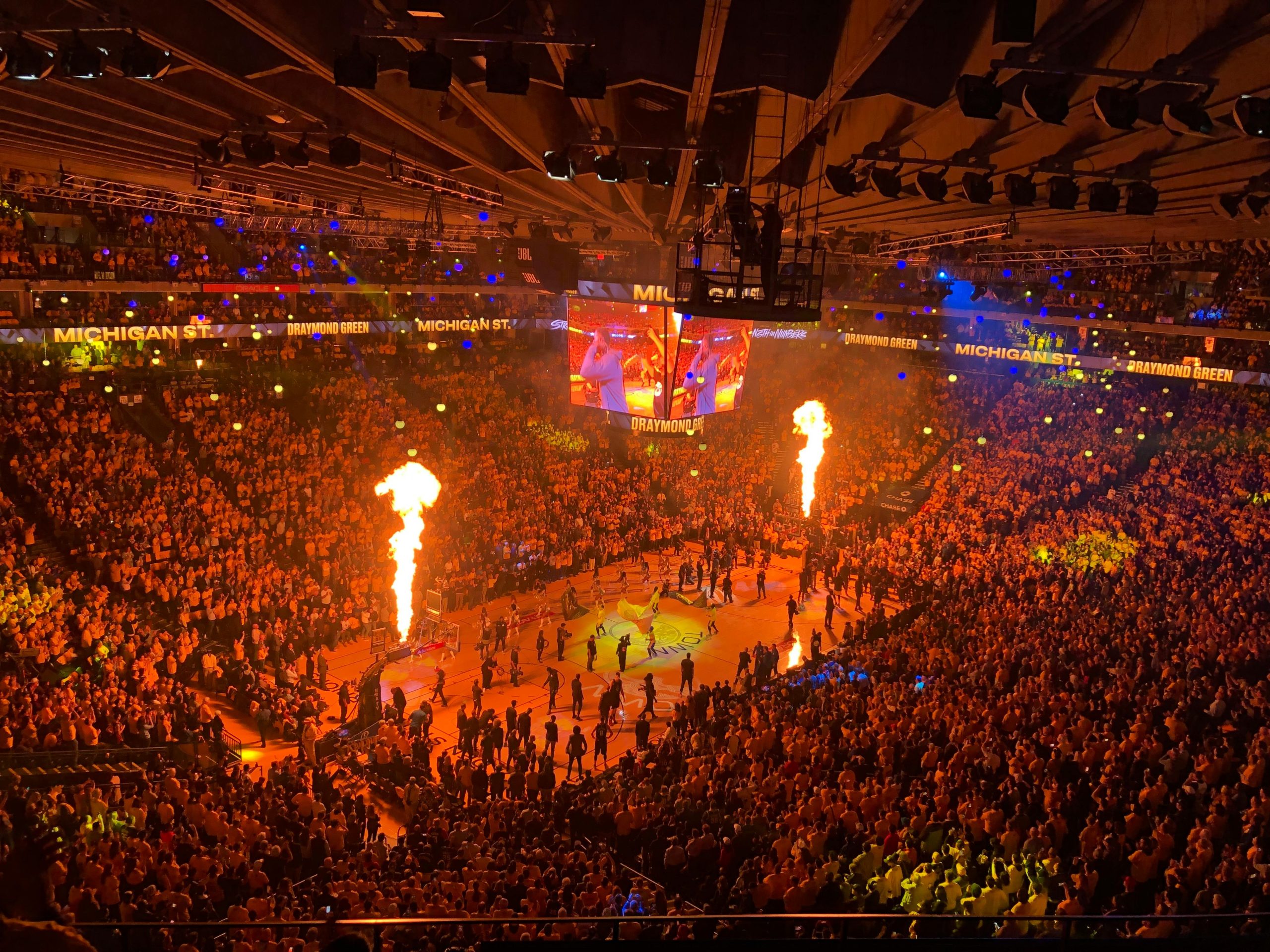

サラリーキャップの影響による新たな競争

サラリーキャップ制度により、NBAの競争が一層過熱しています。限られた予算の中で、各チームは独自のスタイルや戦術を駆使しつつ、敵チームとの差別化を図ることが求められます。この状況は観客にとっても新たな楽しみとなり、リーグ全体のマーケット価値を高める要因となっています。各チームがクリエイティブな方法で選手を獲得し、戦略を進化させる姿は、NBAの魅力の一部と言えるでしょう。

NBAサラリーキャップ制度への展望

今後のNBAサラリーキャップ制度は、さらなる進化が期待されています。リーグの収益モデルが変化する中、サラリーキャップの上限が増加することも考えられますが、それが選手市場やチーム戦略に与える影響は計り知れません。また、チームの経営者やGMの役割がさらに重要視され、経済的な視点からの柔軟な戦略が求められるでしょう。このような変化は、長期的に見ればNBA全体のレベル向上につながると考えられています。